(通讯员文学院研究生会学术部)2023年5月20日下午14时,由华中师范大学研究生会主办,教育学院研究生会、文学院研究生会承办,人工智能教育学部研究生会、城市与环境科学学院研究生会协办的第248期百年求索·名师讲坛“20世纪美国犹太文学中的记忆书写”讲座于腾讯会议和文学院2201教室同步成功举行。本次活动特邀华中师范大学文学院刘兮颖老师担任主讲嘉宾,由文学院研究生会学术部的赵涵同学主持。

(讲座正式开始)

讲座伊始,刘兮颖老师结合自己的人生经历介绍了自己进行美国犹太文学研究的契机,她提到是偶然间在图书馆阅读的《更多的人死于心碎》这本书开启了她的外国文学研究之旅。接着,刘兮颖老师语重心长地告诉同学们热爱是最好的老师,鼓舞同学们要在热爱中寻找自己的研究方向。

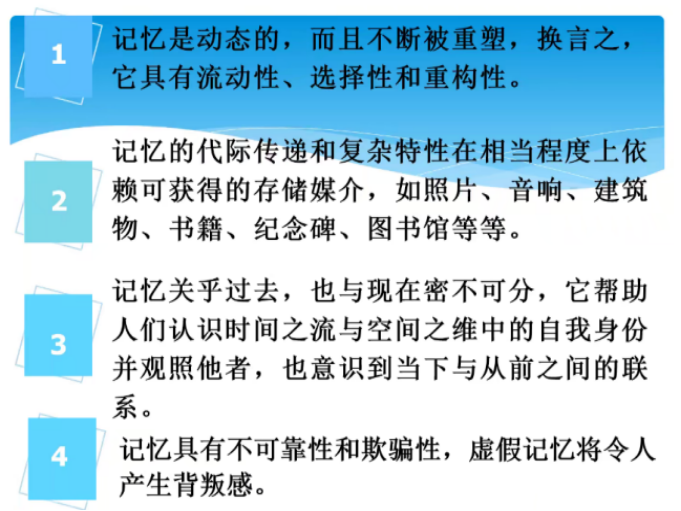

(刘兮颖老师讲解记忆的四大特征)

紧接着,刘兮颖老师借用《文化记忆研究指南》这本书中的记忆研究观点指明记忆之于文学的重要性,并指出了记忆的四大特性。

随后,她结合文本向大家具体介绍了犹太民族的记忆书写。首先,刘兮颖老师通过《冤家》、《赫索格》、《洪堡的礼物》等文本具体阐释了创伤记忆的代际传递以及记忆与身份认同之间的关联;

其次,刘兮颖老师通过《修配工》这一文本指出记忆书写可以重新审视被忽略和遗忘的悲剧性的个人经历及其背后隐藏着的犹太族群共同体的命运;

再次,刘兮颖老师强调记忆书写不仅基于一往无前的时间之流和变幻无穷的空间之维,更在此之上蕴含着超越时空的意义和价值。

其中,刘兮颖老师通过作家菲利普·罗斯的作品《遗产》对记忆与空间的关系进行了详细而深入的阐释说明。此外,刘兮颖老师还指出了美国犹太作家们的记忆书写在一定程度上带有自传性色彩。

(刘兮颖老师讲解记忆书写的重要性)

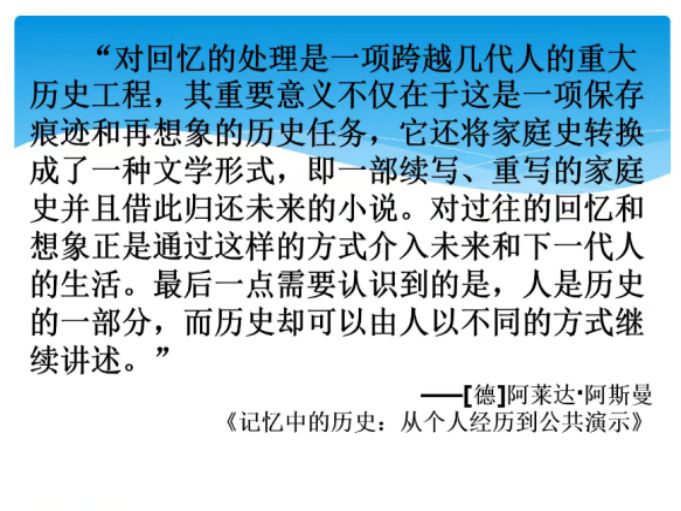

讲座最后,刘兮颖老师引用了阿莱达·阿斯曼《记忆中的历史:从个人经历到公共演示》一书中的观点为大家总结说明了记忆书写的重要性,并对美国犹太文学书写进行了最终的评价。

刘兮颖老师认为,20世纪美国犹太文学展示了在错综复杂的家庭记忆与厚重的历史记忆相交合的进程中,犹太人于固守传统和锐意进取的矛盾间艰难地探求生存之道和救赎之路,犹太作家们以力透纸背的遒劲文字书写了他们蜿蜒曲折却面向光明的未来道路。

(观众提问环节)

讲座内容结束后,活动进入提问环节。线上和线下的同学纷纷发言提问,刘兮颖老师针对同学们的疑问进行了有启发性的细致解答。近140名观众参加本次会议,观众涵盖全国多所高校师生,参会观众表示获益良多,讲座反响十分热烈。

(刘兮颖老师与工作人员、部分现场观众合影)

至此,第248期百年求索·名师讲坛“20世纪美国犹太文学中的记忆书写”讲座圆满结束。