文学院讯(通讯员 谭歆跃)6月13日晚7点,由华中师范大学文学院主办的“网络文学的定义问题”讲座在线上顺利举行。本次讲座由华中师范大学文学院黎杨全教授主持,特邀北京大学中文系教授邵燕君主讲,首都师范大学艺术与美育研究院教授许苗苗、南京师范大学文学院教授李玮担任与谈嘉宾。会议聚焦网络文学的核心属性,探讨其定义、发展脉络及理论建构,吸引了百余名学界同仁与文学爱好者参与。

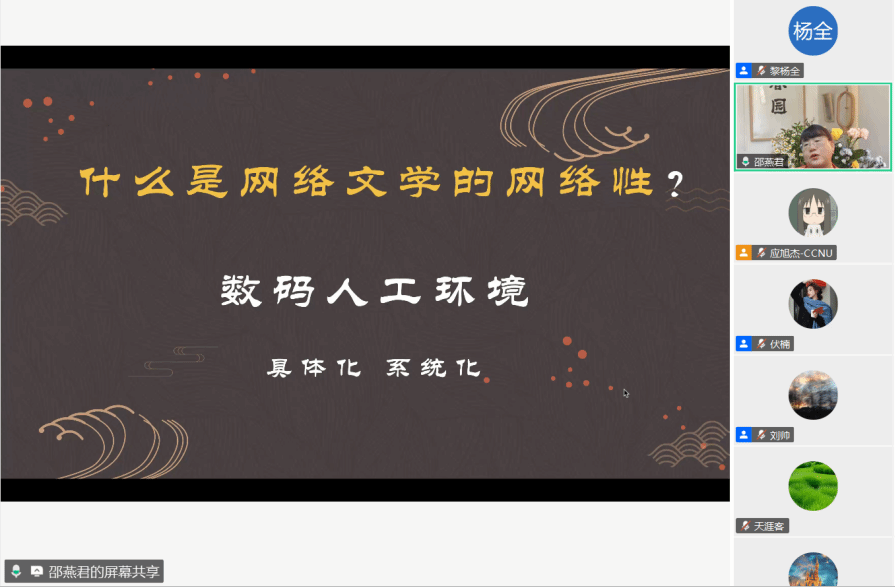

邵燕君教授以“网络文学的定义问题”为核心展开论述,她强调需突破传统文学史框架,从媒介属性切入重新定义网络文学。她指出网络文学的本质在于其“数码人工环境”,即一种依托网络媒介形成的新型文学空间。与传统文学,如现代文学的现代性、当代文学的规范性不同,网络文学的独特性在于其与网络媒介的共生关系。邵燕君教授援引麦克卢汉“媒介即信息”的理论,强调网络媒介的“装置性”重构了文学的创作、传播与接受逻辑。

邵燕君教授首先分析了“网络性”这种说法,认为这一观点揭示了网络文学的“数据库”特性,也即文本、读者、作者在互动中形成一种动态文学空间。在此基础上,她系统阐述了她与团队提出的“数码人工环境”概念,用于界定网络文学的本体属性。她从文学史视角切入,指出网络文学区别于传统现实主义文学的核心,在于其寄生于数码技术构建的虚拟环境之中。她主张将网络文学定义为“基于数码人工环境的文学”,强调其与传统文学的平行性而非对立性,并提及AI技术对数据库建设的潜在助力。

与谈环节,许苗苗教授对网络文学的定义进行了历史考古,充分肯定了邵老师“数码人工环境”概念的理论突破,同时提出数码人工环境可能也存在如何打通现实的问题。李玮教授认为邵燕君老师将网络文学置于人类文明这一框架中来思考,构建了数码人工环境理论,这是对网络文学本体属性的推进性思考。在自由问答环节,李环同学就网络文学“逃避现实”的性质提出了疑问,许耀义同学则结合克苏鲁世界观与早期网络文学设定,围绕网络文学的虚构逻辑提出独到见解。邵燕君教授逐一回应,既肯定青年学人的批判思维,又强调需在具体历史语境中把握文学现象。

最后,黎杨全教授在总结陈词中指出,本次讲座展现了邵燕君教授作为学者与教师双重身份的示范意义。作为学者,邵教授的学术思考紧扣网络文学现象演进,在此基础上建构理论;作为教师,她注重与学生对话,鼓励后学,推动理论共建。这场云端的学术对话,不仅深化了学界对网络文学本质的认知,更为构建中国特色的网络文学理论体系提供了重要方法论启示。

编辑:陈慈 姜欣彤 雷滕菲

审读人:桂文亮 李哲立